|

Type

C immortelles victoires | |

Encouragée par la démonstration de quelques roadsters XK 120 modifiés au Mans en 1950, Jaguar lança un assaut total en 1951 avec la XK120C, C pour compétition. Cette voiture conservait beaucoup de pièce de série, mais le sixcylindres 3.4 litres double arbre de production fut porté à 204 ch, tandis que la voiture recevait un châssis en treillis tubulaire, de nouvelles suspensions et une nouvelle carosserie aérodynamique entièrement redessinée. Appelée Type C, elle remporta sapremière course, inaugurant la série de cinq succès légendaires signés par Jaguar dans la grande classique française.

Pourquoi

les Jaguar sont-elles tant aimées ? Parce que, selon la légende,

William Lyons, un soir d'été en France, avait dit « oui ».

En

réalité, on peut supposer qu'il fit un commentaire favorable, du

genre : « Bien, alors allons-y carrément! » Il faut savoir

que son instinct sportif britannique était porté au paroxysme :

il venait de passer vingt-quatre heures à observer un trio de ses nouvelles

XK 120 roadster « Super Sports » engagées dans le « Grand

Prix d'endurance », la plus grande épreuve du monde pour voitures

de sport. C'était pratiquement des voitures de série auxquelles

on avait apporté un minimum de modifications en vue de la course et tout

le programme n'avait été qu'une prise de contact. Or, deux voitures

avaient terminé. Résultat honorable et encourageant. L'une d'elles

avait même démontré qu'elle avait le potentiel pour gagner.

C'était excitant, et suffisamment excitant pour autoriser quelque chose

d'aussi peu nécessaire que grandiose : un vraie tentative en vue de la

victoire absolue l'année suivante.

Dans des circonstances normales,

Lyons était méfiant, vis-à-vis d'une participation officielle

de sa firme à des courses. Il y voyait plus à perdre qu'à

gagner. Jaguar Cars Ltd marchait bien, créait sa clientèle et engrangeait

des bénéfices. La XK 120 avait recueilli davantage de commandes

qu'on ne pouvait en livrer avant longtemps. La production en grande série

de la version en acier venait de démarrer et l'impatience des clients en

attente commençait à se calmer. Mais la voiture n'avait guère

besoin de promotion.

Ni, d'ailleurs, Jaguar. La réputation de la-marque

était alors bien établie. Une belle berline moderne allait être

lancée, la Mark VII, dotée du même magnifique moteur que la

voiture sport tant désirée. Elle ne pouvait que rencontrer le succès.

Non, les arguments ne manquaient pas contre le fait de dépenser de l'argent

et du temps pour risquer un échec public dans une aventure aussi aléatoire

qu'une épreuve d'endurance. Heureusement, William Lyons n'avait pas besoin

d'en référer à un conseil hostile. Jaguar était à

lui. Il pouvait lui faire faire tout ce qui lui plaisait.

Courir au Mans ne

pouvait que satisfaire la plupart des membres de son équipe dirigeante.

Comme Lyons luimême, beaucoup étaient des fanatiques de sport automobile

et possédaient une certaine expérience de la chose. Son ingénieur

en chef, William Heynes, était pour la course et participait à l'occasion

à des compétitions. Frank « Lofty » England, directeur

de l'après-vente et chef du service course, avait un passé sérieux

dans le domaine sportif. D'une certaine manière discrète, précautionneuse,

scientifique, Jaguar Cars Ltd était une sorte de pépinière

du sport automobile.

Mais les ambitions restèrent soumises au jugement.

Lyons fut d'accord pour participer dès qu'il comprit que sa firme avait

quelque chance de gagner. Chaque étape, parcourue avec enthousiasme, était

pourtant soutenue -par une méthodologie pleine de logique.

Lorsque Lyons

convia le monde à admirer une XK 120 roulant à 212,3 km/h à

Jabbeke, en mai 1949, ses collaborateurs avaient pris bien soin, en privé,

de s'assurer que la chose était possible. De même, avant qu'une voiture

identique et deux de ses sueurs fussent engagées pour la première

épreuve sur circuit, en août, Lyons lui-même prit part aux

essais préliminaires. Lorsque la voiture de Jabbeke gagna à Silverstone,

ce ne fut pas une vraie surprise.

La performance du Mans, au mois de juin suivant,

fut plus surprenante. A ce moment-là, la XK 120 avait commencé à

se montrer non seulement rapide mais aussi fiable. Et les trois voitures engagées

dans les 24 Heures furent préparées avec soin et raison. Aucun essai

de tirer davantage de puissance des moteurs ne fut entrepris et l'on ne changea

pas ce qui avait bien fonctionné par ailleurs.

Les pare-chocs furent

démontés et les voitures reçurent les petits saute-vent et

les sièges-baquets enveloppants proposés dans le catalogue des accessoires.

Mais toutes coururent sans le carénage inférieur utilisé

à Jabbeke et leur aérodynamique fut encore détériorée

par le montage de phares auxiliaires. Pour éliminer le risque réel

de voir le long capot articulé à l'arrière s'ouvrir brutalement

en vitesse, les mécaniciens ajoutèrent de petites courroies de cuir.

Des bouchons à ouverture rapide furent fixés sur des réservoirs

de 110 litres remplaçant les réservoirs standard de 63 litres. Comme

ceux-ci prenaient la plus grande partie du coffre, les pièces de rechange

et l'outillage furent placés dans le seul espace resté libre, la

place du passager.

La plus grande différence avec le modèle de

série concernait le refroidissement des freins qui devait être amélioré

pour éviter l'évanouissement au bout des longues lignes droites

du Mans. Au lieu de monter des tambours Alfin disponibles en accessoires mais

qui pouvaient, selon Jaguar, se fêler sur des freinages aussi durs, l'équipe

choisit d'essayer d'augmenter le débit d'air sur les freins en plaçant

des disques munis de petites ailettes entre le tambour en fonte et le voile de

roue. Pour faire bonne mesure, ils percèrent des trous dans les tambours

eux-mêmes.

Les trois voitures prirent un bon départ, se mêlant

un certain temps aux voitures de tête. A la fin de la première heure,

la 120 blanche pilotée par Leslie Johnson conservait la cinquième

place. Comme son copilote, Bert Hadley, il continua d'appuyer toute la nuit et

se retrouva en seconde position à midi le lendemain. A ce moment-là,

ils tournaient à une moyenne qui les aurait mis dans les roues de la Talbot

4,5 litres, dérivée d'une voiture de Grand Prix. Cependant, préoccupés

d'économiser les freins, toujours sujets au fading malgré les modifications,

ils soumettaient la boîte de vitesses à des rétrogradages

assez brutaux. A trois heures de l'arrivée, le moyeu du disque d'embrayage

lâcha. Le roadster de Johnson vint échouer au bord de la piste en

vue des stands. Les deux autres voitures conduites avec davantage de ménagements

et exemptes de problèmes poursuivirent leur ronde pour terminer douzième

et quinzième.

Il est peu probable que l'équipe Talbot se serait

laissée battre par la Jaguar sur la ligne mais, pour les hommes de Coventry,

il était évident que leur voiture possédait le muscle et

le coeur nécessaires pour vaincre. Si ce qui n'était, après

tout, qu'une sportive de tous les jours pouvait tourner à 156 de moyenne,

soit 8 km/h de moins que le meilleur tour de la Talbot, voiture de Grand Prix

dotée d'ailes et de phares, imaginons ce que le puissant moteur XK pouvait

donner dans un vrai châssis de course. Heynes a très bien pu glisser

au patron, pendant la course, quelques croquis et quelques calculs d'estimation.

Toujours est-il que, dans l'euphorie qui suivit l'arrivée, ce fut «

oui ».

Le processus qui devait conduire à la XK 120C 1951 ne commença

pas immédiatement. En premier, la berline Mark VII devait être terminée,

lancée et mise en production. Il y avait aussi un certain nombre de sportifs

qui faisaient courir sur circuit ou en rallye des XK 120 et qu'il fallait continuer

à soutenir. A l'automne, Heynes et sa bande se mirent enfin à la

tâche enthousiasmante de concevoir leur « type Le Mans ». .

Les

voitures, plus exactement. Conscient alors de l'ampleur du programme qu'il avait

agréé, Lyons mit en route parallèlement un autre plan moins

ambitieux. Dans l'hypothèse où les types « course »

ne seraient pas prêts à temps, il y aurait un trio de voitures ressemblant

davantage aux XK 120, mais avec des cadres de châssis allégés

et des caisses en magnésium assemblées à la main. Ces carrosseries

dites LT furent construites mais ne furent jamais utilisées au Mans. Elles

finirent sur des châssis standard vendus à des privés.

Le

principe à la base des vraies voitures de compétition consistait

à « rhabiller » le plus possible de composants mécaniques

XK 120 sous une carrosserie plus petite, plus légère et plus aérodynamique.

Mais la voiture ne devrait pas être un simple « hot rod ». Ce

serait le résultat d'une application rigoureuse de principes scientifiques.

L'équipe

commença, comme tout le monde, par des croquis griffonnés. L'un

d'eux, peut-être dû à Heynes luimême, a été

publié par Philip Porter dans Jaguar: History of a Classic Marque. Il montre

clairement les éléments essentiels de la voiture définitive

: empattement réduit de 15 cm (à 2 438 mm), réservoir de

180 litres monté au-dessus du pont arrière et dans l'arrière,

et roue de secours disposée sous l'extension du réservoir. Le pilote

était placé juste devant les roues arrière et logé

entre elles et le moteur, luimême reculé en arrière de l'axe

de l'essieu avant.

Après une série de modèles de visualisation

en papier et en bois (même des manches à balais, dit Heynes plus

tard), et beaucoup de calculs fastidieux (l'ordinateur n'existait pas), le «

racer » prit forme avec une logique non dénuée d'esthétique.

Comme prévu, un grand nombre de pièces de série furent conservées

mais il fallut néanmoins fabriquer beaucoup de pièces spéciales.

Le châssis était un treillis de tubes d'acier entre 25,4 et 51 mm

de diamètre soudés de manière à former une structure

spatiale rigide et légère. L'incorporation de panneaux en tôle

d'acier dans le tablier pare-feu et le tablier arrière apporta un supplément

de résistance à ces châssis virtuellement monocoques.

La

structure principale s'arrêtait juste derrière l'habitacle et l'axe

arrière était suspendu à la suite sur des bras tirés.

Ces bras étaient attachés par leur extrémité avant

à l'élément élastique sous la forme d'une unique barre

de torsion transversale fixée en son centre de manière à

former deux demi-barres séparées. Les avantages de cette formule

se traduisaient par un gain de poids, un meilleur guidage du pont et l'élimination

des frictions interlames qui introduisaient un amortissement aléatoire

constaté sur les XK 120 normales à ressorts semi-elliptiques. Les

amortisseurs à bras de celles-ci avaient fait place à des appareils

télescopiques. .

Une autre innovation intéressante apparut à

l'arrière. Afin de réduire le patinage en l'absence de différentiel

à glissement limité, Jaguar conçut une biellette de réaction

montée au-dessus du pont côté droit et dirigée vers

l'avant. Normalement, avec un pont classique, le pignon a tendance à «

monter » sur la couronne, créant une force verticale qui tend à

alléger la roue arrière droite et à la mettre en patinage

au moment même où le couple moteur est maximal. C'est pourquoi les

voitures puissantes dotées de ce type de pont sans différentiel

à glissement limité laissent une grosse traînée de

gomme au démarrage. La nouvelle liaison de Jaguar était positionnée

et orientée de manière à absorber cette force de cabrage

et à appuyer davantage la roue droite sur le sol. Naturellement, elle guidait

aussi le pont en direction et réduisait la tendance au braquage induit

et aux saccades en accélération. Initialement, cette liaison était

un triangle ayant aussi pour fonction de guider le pont contre les forcs latérales.

A 1 295 mm, la voie arrière était plus large de 25 mm par rapport

à la voiture de série.

A l'avant, les bras de guidage, les barres

de torsion et la barre antiroulis transversale étaient similaires aux éléments

de la XK 120 mais la géométrie était un peu différente.

La voie, 1 295 mm, était la même. La direction avait été

revue, une crémaillère remplaçant le boîtier à

recirculation

de

billes de la voiture de série de manière à mieux «

sentir » la route mais aussi à obtenir une démultiplication

inférieure donc une meilleure réponse.

Les freins étaient

toujours à quatre tambours en fonte mais, à l'avant, un système

de réglage automatique à rattrapage d'usure éliminait l'allongement

de la course à la pédale qui apparaissait sur les premières

XK 120 après des freinages puissants et répétés. Les

roues étaient à rayons fils et serrage central et de 16 pouces de

diamètre comme sur les voitures de série, mais les jantes avaient

un pouce de plus (25,4 mm) pour arriver à six pouces de largeur. Elles

étaient en aluminium et chaussées de pneus Dunlop « racing

».

La carrosserie était une toute nouvelle forme enveloppante,

basse et arrondie, conçue pour une bonne pénétration dans

l'air, du moins comme on l'entendait à l'époque. En fait, la forme

était due à un aérodynamicien aéronautique professionnel,

Malcolm Sayer. La Type C fut donc l'une des rares Jaguar non dessinées

par Lyons. La raison, comme l'avoua plaisamment Bill Heynes plus tard, en était

que le patron était en voyage d'affaires aux Etats-Unis à cette

période critique ...et que le travail fut ainsi réalisé en

un temps record

La carrosserie était spéciale aussi sur d'autres

points. Une seule porte côté droit répondait au règlement

et tout l'ensemble capot-face avant pivotait d'arrière en avant pour dégager

au maximum la mécanique. Un siège passager était prévu

mais il s'agissait d'une affaire symbolique, inconfortable et perchée sur

le coffre à outils. Pour s'y asseoir, il fallait enjamber la fragile carrosserie

en aluminium sans porte de ce côté-là. Il n'y avait pas de

coffre à bagages mais une trappe d'accès très basse pour

la roue de secours.

Contrairement à l'année précédente,

le six cylindres XK avait été « travaillé » en

prévision de la saison 1951. Les orifices d'échappement agrandis

avaient imité les soupapes, et les arbres à cames présentaient

une levée supplémentaire de 1,58 mm (totale de 9,52 mm). De nouveaux

ressorts de soupapes avaient reculé le régime d'affolement à

6 500 tr/mn, soit 1 000 tours de plus que le régime de couple maximal.

De nouveaux pistons à jupe intégrale donnaient un rapport volumétrique

de 9 à 1, mais les deux carburateurs étaient toujours les SU de

série de 1,75 pouce de diamètre. L'air était conduit aux

carburateurs à partir de l'avant comme sur les 120 de série, mais

sans filtre. Le collecteur d'échappement était toujours coulé

en fonte mais d'une dimension supérieure, compte tenu de l'augmentation

de régime. Les coussinets de ligne d'arbre étaient renforcés

et l'amortisseur de vibrations de vilebrequin était modifié. Naturellement,

le volant moteur avait été allégé. L'allumeur et la

courbe d'avance avaient été adaptés. A 5 500 tr/mn, le moteur

de course délivrait 204 ch.

Tirant les leçons de la panne de

Johnson/Hadley en 1950, les ingénieurs de Jaguar installèrent un

embrayage à disque renforcé sans ressorts amortisseurs. En même

temps, ils optèrent pour un nouvel arbre de transmission facilitant la

dépose en vue de changer le couple conique. Ce même souci les conduisit

à remplacer le pont ENV des XK de série par un Salisbury qui offrait

un plus grand choix de rapports.

Comment désigner cette voiture ? Un

moment, apparemment, on pensa à « XK 150 » en fonction de la

vitesse maximale estimée. A la fin, et en dépit des nombreuses différences

par rapport aux XK 120 de série (dont certaines seraient adoptées

en production sur le principe « la course améliore la race »),

on se référait toujours à la XK 120, mais en version «

compétition » : XK 120C. Cet élément ajouté

aux numéros de châssis commençant par le préfixe XKC

imposa la désignation Type C qui resta.

Prête à courir,

la XK 120C était était bien plus légère que ses soeurs

de route, au poids de 958 kg environ, d'après les chiffres publiés

par l'ingénieur de Jaguar Robert

|

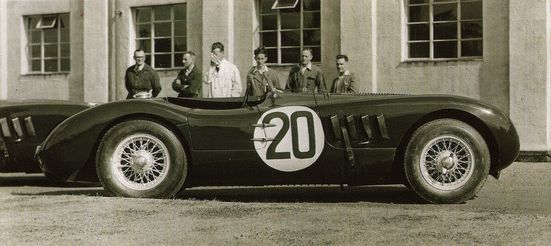

L'ensemble capot

face avant se relevait d'un bloc pour dégager la mécanique, et la

petite porte à droite était le seul moyen d'accéder à

bord (page de gauche). A gauche : la Type C n° 20 dans les esses du Tertre

Rouge va gagner les 24 Heures du Mans en 1951. Des ruptures de canalisations d'huile

éliminèrent les deux autres Type C. Peter Walker et Peter Whitehead

établirent un nouveau record avec cette voiture. |

Berry

dans le livre Jaguar : Motor Racing and the Manufacturer. Le gain était

d'environ 30 pour cent, mais alors que les routières étaient légèrement

plus chargées à l'arrière, le type course présentait

une répartition des masses de 51,5 pour cent à l'avant et de 48,5

pour cent à l'arrière. Son maître couple était légèrement

inférieur à celui de la XK 120 équipée de saute-vent,

mais le profilage réclamait 22 pour cent de puissance en moins pour maintenir

la même vitesse. Lors d'essais répétés, la Type C atteignit

231,7 km/h.

Les trois voitures du Mans furent achevées seulement six

semaines environ avant la course. Ce délai suffit à Stirling Moss

et à Jack Fairman pour procéder aux essais. Ils ne signalèrent

que peu de modifications : pour ses débuts en compétition, Jaguar

avait bien travaillé.

Si bien travaillé que la Type C gagna sa

première course, la course pour laquelle elle avait été créée,

la plus importante épreuve pour voitures de sport du monde, les 24 Heures

du Mans. Battant des Allard, Aston Martin, Cunningham, Ferrari, Nash-Healey et

Talbot, une Jaguar pilotée par Moss sortit du peloton pour prendre la tête

au troisième tour et par la suite battre le record du tour de 6 secondes

à la moyenne de 169,2 km/h. (Moss dit plus tard qu'il aurait pu tourner

à 172.) Les deux autres Type C marchèrent aussi bien et, à

la cinquième heure, l'équipe débutante tenait les trois premières

places.

C'est alors que deux moteurs rendirent l'âme, suite à

la rupture d'une canalisation d'huile. Très inquiet, le directeur de l'équipe

donna ordre de ralentir à la voiture survivante. Heureusement, l'opposition

avait aussi fondu et la Jaguar pilotée par Peter Walker et Peter Whitehead

put assurer la victoire à la moyenne de 150,4 km/h, battant Talbot de 107,8

km. C'était la première victoire britannique au Mans depuis le succès

de Lagonda en 1935.

Les Type C remportèrent deux autres victoires en

cette passionnante saison 1951. Moss en signa une en Irlande où il avait

déjà gagné en 1950 le Tourist Trophy avec une XK 120. Il

triompha encore sur le circuit anglais de Goodwood. Bilan : trois courses, trois

victoires pour la nouvelle jaguar.

Pour 1952, de grands projets furent lancés.

D'une part, une série de types C fut mise en construction à l'intention

des pilotes privés. D'autre part, en coulisse, jaguar entamait un long

et sérieux programme d'étude avec Dunlop et Girling en vue de mettre

au point des freins à disque.

Le frein à disque n'était

pas une idée absolument neuve, même à cette époque.

L'Anglais Frederick William Lanchester avait breveté un système

primitif destiné à sa voiture dès 1902 et beaucoup d'autres

avaient expérimenté différents procédés applicables

à la course et à la route au début des années 1940.

Girling et Dunlop furent parmi les pionniers, comme Lockheed, Goodyear, General

Motors et Ausco-Lambert aux Etats-Unis.

Les progrès accomplis après

la guerre, et dus en grande partie à de larges emprunts aux technologies

aéronautiques, incitèrent Chrysler à proposer le «

Safety Brake » Ausco-Lambert en option avec supplément sur les grosses

berlines Crown Imperial produites en petite série dès 1949. L'année

suivante, la petite firme Crosley, de Cincinnati, Ohio, proposa les freins Goodyear-Hawley

en option sur ses roadsters Hot Shot. Malheureusement, ce système, insuffisamment

essayé, se révéla sensible à la corrosion par le sel

des routes. Quelques Hot Shot de course reçurent des disques, mais il apparaît

que la première tentative sérieuse d'utilisation des disques en

compétition fut le fait d'Harry Miller sur sa voiture à quatre roues

motrices engagée à Indianapolis en 1940.

Le journaliste Jan Norbye,

dans une rétrospective écrite pour le journal Specia Interest Autos

en 1973, rappelle que le frein à disque moderne est né en Angleterre

après la guerre chez Dunlop : « Alors que Goodyear dérivait

son

frein

pour avion sur brevets Hawley...(Dunlop) créait son propre modèle

...qui, à son tour valut à Dunlop un certain nombre de brevets.

La particularité du frein à disque Dunlop était que le rotor

et l'étrier étaient, fixés dans le plan axial. Bien qu'il

fût inutilement coûteux selon les normes de production américaines,

il donna de bons résultats. Girling acheta la licence de fabrication pour

produire des freins à disque pour voitures de tourisme d'après les

brevets Dunlop, et le système prototype fut exposé au Salon de Londres

de 1951. »

Jaguar fut parmi les premiers constructeurs à essayer

les disques Girling qui paraissaient très prometteurs, au moins d'après

les souvenirs personnels de Norbye : « Je me rappelle avoir piloté

une Jaguar Mark VII équipée de freins à disque expérimentaux

Girling en 1952 à Goodwood. C'était impressionnant de freiner la

grosse berline de 175 km h à l'arrêt sur 90 m environ avec un équilibre

latéral parfait. » C'était apparemment sur le sec. Sur le

mouillé, Norbye aurait sûrement jugé le comportement du système

supérieur au meilleur des freins à tambour. Il présentait

une résistance au fading supérieure, une efficacité particulière

sur le mouillé et les disques semblaient très avantageux en course.

Jaguar voulut utiliser cet atout pour Le Mans en 1952 mais, les essais n'étant

pas terminés, ces freins ne furent pas montés.

En revanche, un

nouveau moteur apparut. La compression avait été réduite

à 8,5 à 1 pour tenir compte de la mauvaise qualité de l'essence

fournie par les organisateurs et la courbe de couple fut relevée grâce

à deux carburateurs de 2 pouces de diamètre. Le résultat

se traduisit par de meilleures accélérations et la perte d'un seul

cheval au régime de puissance maximale. Mais, au dernier moment, la firme

prit la décision de courir avec une carrosserie complètement r.;

. elle. Et ce fut le désastre.

L'idée, en soi, était bonne

: gagner en vitesse de pointe. Le motif ? Une concurrence nouvelle. L'instigateur

fut Stirling Moss, de retour des Mille Miglia en Italie (où il avait d'ailleurs

testé en course les freins à disque), qui raconta comment son type

C avait été battu par le nouveau coupé Mercedes-Benz 300SL,

une voiture qui allait aussi courir au Mans. Moss plaida sa cause avec tant d'insistance

qu'on n'alla pas plus loin dans la motivation. On dessina donc et on construisit

de nouvelles carrosseries aérodynamiques et le trio de voitures fut envoyé

en France sans essais sérieux préalables ni soutien sous la forme

des voitures de l'année précédente.

II restait suffisamment

de temps pour les essais et les nouvelles Jaguar à nez plongeant se révélèrent

plus rapides sur les Hunaudières de quelque 16 km/h à environ 246

km/h en pointe. Mais deux problèmes apparurent.

L'un concernait le nouveau

profil. Bas et arrondi à l'avant, abaissé et pointu à l'arrière,

il ressemblait non seulement à une aile d'avion (en coupe) mais en avait

le comportement. Les voitures avaient tendance à décoller. L'arrière

se soulevait au point que l'appui des roues au sol était amputé

d'environ 25 pour cent : les pilotes revenaient au stand pâles d'angoisse

en indiquant que la voiture présentait une instabilité dangereuse.

Déjà, l'ancienne caisse avait montré une tendance au décollage

mais dans une moindre proportion.

L'autre problème était pire

et se résumait en un mot : surchauffe. Après quelques tours aux

essais, les trois voitures commencèrent à bouillir. Les dommages

résultants semblèrent même irréversibles, circonstance

aggravée par le manque de rechanges. Malgré la modification hâtive

de deux radiateurs juste avant la course, les trois voitures abandonnèrent

honteusement une heure seulement après le départ. William Lyons

vivait un vrai cauchemar.

Ironiquement, le nouveau coupé Mercedes confirma

sur la ligne droite des Hunaudières les craintes de Moss et gagna.

Mais

comme le montrèrent les essais ultérieurs, la surchauffe des nouvelles

Type C n'était pas causée directement par la forme aérodynamique

mais par une circulation d'eau insuffisante dans le nouveau circuit de refroidissement

hâtivement conçu en fonction du nez plongeant. Ce problème

fut rapidement résolu. A ce stade du savoir en matière aérodynamique,

et compte tenu des ressources limitées de la firme, l'instabilité

à grande vitesse semblait inhérente au dessin et incurable. II faudrait

encore dix ans avant que le pilote américain Richie Ginther, au cours d'essais

avec Ferrari, n'invente l'aileron arrière atténuant ces phénomènes

non contrôlables.

Jaguar n'abandonna pas ses rêves de carrosserie

à faible traînée après Le Mans 1952, mais elle liquida

le nez plongeant et revint à la carrosserie type C originale tout en jurant

bien de ne jamais plus s'engager en course sans une préparation sérieuse.

Plus tard dans l'année, Moss signa une première historique en gagnant

à Reims avec des freins à disque.

Cette saison 1952 vit d'autres

succès et d'autres échecs, mais tous assortis d'une leçon

à retenir. L'équipe Jaguar envisagea donc de revenir au Mans, pour

la quatrième fois, avec une précieuse expérience collective.

Les

Type C 1953 en représentèrent les fruits avec un gain de puissance

en plus. Un nouveau changement de carburateurs apporta trois double corps Weber

de 40 mm nourris en air non plus par l'avant mais par une écope sur le

capot. Cette solution, complétée par d'autres modifications, donna

environ 220 ch mais au régime plus confortable de 5 200 tr/mn. Ce gain

de puissance compensait la moitié de la différence de vitesse résultant

du retour à l'ancienne caisse et la voiture la plus rapide fut chronométrée

à près de 240 km/h. Mais le gain en couple aux régimes moyens

était des plus utiles en accélération. Parmi les améliorations

de détail, on notait un amortisseur de vilebrequin plus robuste, des segments

de pistons plus étanches, un embrayage compétition à trois

disques plus solide mais plus petit et une pompe à eau et un faisceau de

radiateur différents améliorant la circulation du liquide.

Si

les voitures de 1953 semblaient identiques aux Type C de 1951, elle étaient

allégées de plus de 20 kilos. Le gain de poids provenait d'une réduction

du diamètre de certains tubes du châssis et des épaisseurs

de tôles de carrosserie, et de certains détails comme le circuit

électrique. Même les câbles de batterie étaient en aluminium

comme sur les avions. Autre emprunt à l'aéronautique, les réservoirs

étaient des outres en caoutchouc, plus sûres et plus solides. Les

réservoirs en aluminium s'étaient parfois fendus en course.

Les

ruptures subies précédemment amenèrent à des modifications

de la suspension arrière où la biellette de réaction triangulaire

avait été remplacée par une barre simple du fait qu'elle

ne servait plus au guidage latéral. Cette fonction était dorénavant

confiée à une barre Panhard classique prise entre l'extrémité

droite du pont et une attache du côté gauche du châssis.

Enfin,

il y avait les freins à disque. Le programme de recherche et développement

avait été long et difficile et parfois intéressant lorsqu'un

essayeur se retrouvait sans frein à l'entrée d'une courbe. Mais

les problèmes initiaux, effort à la pédale, vibrations des

plaquettes (mauvais guidage dans l'étrier) avaient été résolus

et les freins à disque endurants, exempts de fading et renforcés

par l'action du servo jouèrent un rôle majeur dans la seconde victoire

de Jaguar au Mans.

Le combat fut encore plus dur que lors des éditions

précédentes, les Jaguar étant confrontées aux Alfa

Romeo, Allard, Aston Martin, Cunningham, Ferrari, Frazer-Nash, Gordini, Porsche

et Talbot. On attendait peu des Jaguar Type C à cause de leur médiocre

prestation de l'année précédente et d'une série de

défaillances récentes.

Le week-end débuta même par

une fausse note, les officiels refusant le départ à la quatrième

voiture, engagée sous le numéro d'une concurrente après avoir

été une voiture d'essai. L'infraction était grave et les

pilotes impliqués dans cette substitution pensèrent que leur voiture

serait disqualifiée. Tony Rolt et Duncan Hamilton, deux personnages hauts

en couleurs comme le sport automobile, surtout en Angleterre, en connaît,

filèrent en ville faire la fête pour oublier l'incident, persuadés

qu'ils ne courraient pas. Mais William Lyons transigea avec les organisateurs

en payant une amende et la voiture fut réadmise. Le seul problème

concernait les pilotes en bordée qui n'avaient guère songé

à dormir.

Vint le samedi après-midi. Moss doubla la monstrueuse

Ferrari 4,5 litres pour s'emparer du commandement au cinquième tour...

et rentrer au stand immédiatement sur panne d'alimentation. Rolt et Hamilton

marchant, eux, à l'adrénaline, prirent sa place. S'ensuivit une

bataille terrible qui dura des heures à des vitesses folles, au cours de

laquelle Hamilton percuta un oiseau qui pulvérisa la moitié de son

saute-vent avant de le blesser au nez et à la tête. Mais la voiture

et l'équipage de Coventry dominèrent sans défaillance une

concurrence coûteuse et variée. A 16 heures, le dimanche, Rolt/Hamilton

passèrent la ligne les premiers

suivis

par Moss/Walker, deuxièmes, et Whitehead/Ian Stewart, quatrièmes.

La moyenne avait été portée à 170,3 km/h, nouveau

record.

La journée avait été épique. Un deuxième

triomphe sur la terre sacrée pour les Anglais, où Bentley avait

signé cinq victoires, établit définitivement la mesure de

jaguar dans le domaine des voitures de sport. Et pour être sûr que

nul n'en ignore dans le monde, le département publicité de la firme,

toujours vigilant, eut la brillante idée d'envoyer un télégramme

à la jeune souveraine, la reine Elizabeth II, et s'arrangea pour que la

presse en eût connaissance. En voici le texte:

L'ÉQUIPE JAGUAR PRÉSENTE SES HOMMAGES TRÈS RESPECTUEUX A SA MAJESTÉ ET CROIT DEVOIR L'INFORMER QUE, POUR L'ANNÉE DE SON COURONNEMENT, ELLE VIENT DE REMPORTER POUR LA GRANDE-BRETAGNE LA PLUS GRANDE ÉPREUVE DU MONDE HIER AU MANS, EN FRANCE.

La destinataire eut la bonté de faire répondre par son secrétariat privé

LA REINE EST TRÈS HEUREUSE DE CE SUCCÈS DE L'ÉQUIPE JAGUAR. TRANSMETTEZ S'IL VOUS PLAÎT LES SINCÈRES REMERCIEMENTS DE SA MAJESTÉ A TOUS SES MEMBRES POUR LEUR AIMABLE ET LOYAL MESSAGE.

Mais si le Type C avait fini sa carrière comme voiture de compétition d'usine, il allait continuer pendant plusieurs années à briller aux mains de pilotes privés dans le monde entier. Cette voiture servit même de vraie « Super Sport » de route et, parmi ses utilisateurs, on note le grand champion d'Alfa Romeo, Giuseppe Farina.

dénuée

de caprices ». Les 800 kilomètres de randonnée en Europe,

accomplis sans ménagement constituaient « une mémorable et

grandiose expérience ». Ici, un soupir...

Monter à bord

d'une Jaguar XK 120C demande une certaine souplesse car la seule porte du côté

droit est petite et le treillis de tubes du châssis rehausse le seuil. Une

fois assis, l'espace est compté, notamment en longueur. Le volant à

trois branches en plastique de 17 pouces (43 cm) paraît large, vertical

et proche, comme la barre d'un bateau. Comme sur la voiture de série, il

peut être réglé en distance mais il faut un outil. Il n'y

a pas de place pour incliner le dossier du siège s'il était inclinable.

Les caves pour les pieds sont peu profondes si bien que les genoux semblent trop

pliés. Si la caisse est presque aussi haute que celle de la XK 120 de série,

on n'est pas assis sur une traverse et l'on a donc l'impression d'être très

enfoncé.

Dans le champ visuel, plus de métal que de garnitures.

Pour le vent et la pluie, on ne trouve qu'une paire de saute-vent rabattables

et, sur certaines voitures, un seul écran bas de plastique mince. Et c'est

tout : ni essuie-glace ni capote. Le chauffage? Le bloc de fonte sous le capot.

Et avec l'arrière occupé par le réservoir et la roue de secours,

le seul emplacement possible pour les bagages se situe sous les coudes.

Malgré

sa préparation en vue de la compétition, le gros six cylindres s'éveille

à la première sollicitation du démarreur et révèle

une étonnante aptitude au ralenti. Si l'on ne sollicite pas trop l'accélérateur

à froid, avec risque de coupure, il pousse avec presque autant de couple

et de docilité que le XK 120. Mais, tandis que le moteur de route continue

à pousser régulièrement sans marquer de creux, le Type C

se réveille une deuxième fois à 3 000 tr/mn. Il atteint alors

sa plénitude. Rauque et vigoureux, le son de l'échappement devient

musique pure et le compte-tours bondit vers la zone rouge avec une vivacité

étonnante.

Parfaitement complémentaires de la nature symphonique

du moteur, les courbes sculpturales de l'avant semblent s'élancer sur la

route. Conduire une Type C à grande vitesse est un spectacle en soi, pour

les yeux comme pour les oreilles, et si l'on est assis très bas, au point

de s'inquiéter de la position exacte d'un trottoir ou d'un bascôté,

la route libre ne pose aucun problème.

L'embrayage est léger

et progressif et sa longue course n'est pas gênante, mais le levier du sélecteur

à gauche surprend par son débattement et sa hauteur, et son déplacement

vers la position de marche arrière (à gauche et en avant) demande

un peu de pratique. En outre, lorsque la boîte a accumulé quelques

miles dans ses synchros, elle proteste lors des changements rapides en émettant

quelques râclements.

En revanche, la direction à crémaillère

est une pure merveille avec cette sensation de douceur, de légèreté

et de précision propre à toute automobile bien née. En contraste,

le comportement de la voiture sur la route semble un peu « vintage »

avec sa suspension sans concession bondissante sur les cahots. Grande voiture

en apparence, elle semble plus petite et agile dans la main, facile à placer

sur ses trajectoires. En virage particulièrement serré, il faut

un pied très léger pour empêcher les roues arrière

de décrocher au freinage et de patiner à l'accélération.

En courbe plus ouverte, la Type C se contrôle bien et suit bien sa trajectoire

pour une voiture de cette époque, mais son châssis aurait tendance

à vouloir décrire une série d'arcs secondaires dans les très

grandes courbes. Les pilotes qui surent tirer parti de la première machine

de course de Jaguar avaient appris à la mener avec autorité et fermeté.

Jaguar

fabriqua en tout 54 Type C. Quantité suffisante pour connaître l'immortalité.

Photos et texte extrait de "Jaguar, Toute l'Histoire, tous les Modèles" de Pete Lyons